总有人会浅薄地认为,你只是加了一个摄像头,世界上也有其他超广角摄像头了,这有啥新鲜的?

菲尔·席勒(Phil Schiller)拿起桌上的一部 iPhone 11,打开相机,他指着屏幕两侧延伸出的取景画面对我说:

你瞧,它实际上是两颗摄像头同时在运作。

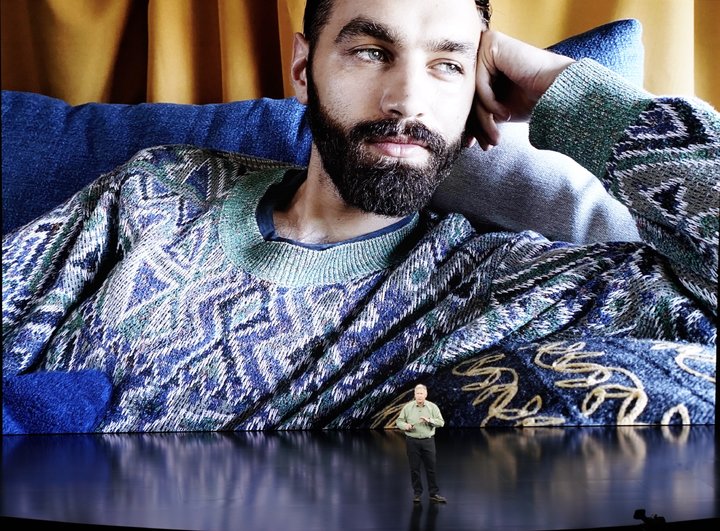

眼前这位负责营销的苹果高级副总裁,看起来比镜头前清瘦不少——在紧锣密鼓的苹果发布会上,席勒掌控着关于产品和技术层面的讲解时间。

但我们没有时间在 Keynote 上解释它具体是如何发生的,但它就在那里,从来没有人做过。

在大约 40 分钟的专访里,尽管我试图把对话引向更符合这位高管身份的话题上,但这位具备技术背景的高级副总裁,却始终滔滔不绝地向我吐露发布会上他没来及说的技术细节。

拍照是 iPhone 11 系列的核心卖点。正如我们此前评测,无论是三摄变焦的毫无顿挫,还是夜间模式的纯净度,iPhone 的摄影都再一次回到行业领先的位置。

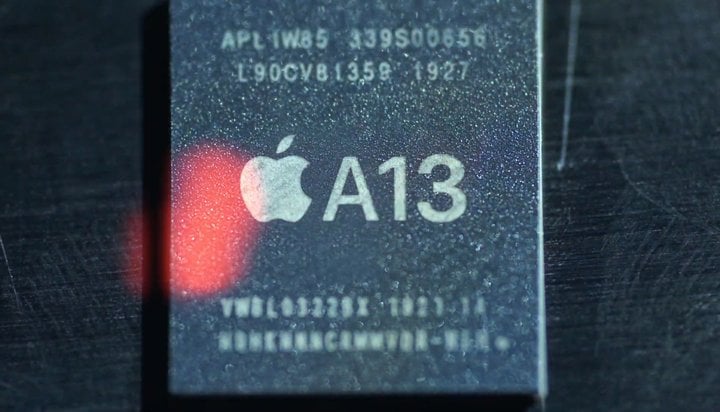

芯片改变摄影

席勒把 iPhone 11 摄影的突破归功于 A13 仿生芯片上。这块由苹果自研的第二代 7nm 芯片, 依然采用 2+4 的设计,即两个高性能核心和四个能效核心设计,其中 CPU 速度最高可提升 20%,能耗最多可降低 30%,而四个能效核心速度提升了 20%,能耗却降低了 40%。

席勒认为,机器学习是 A13 仿生芯片区别于 A12 设计的一个重点,CPU 上新增了两个新的机器学习加速器,能以最高达 6 倍的速度执行矩阵数学运算,每秒可进行 1 万亿次的运算。

在相同的尺寸里,A13 仿生芯片比上一代多塞进了 11 亿个晶体管。那么,多出算力花在哪里?

答案是机器学习和图像处理的性能。

最好的例子莫过于 Deep Fusion,这个被席勒称为「计算摄影的疯狂哲学」的功能,可以在用户按下快门前拍摄 8 张照片,并融合一张按下快门时的长曝图片,生成一张媲美专业相机的高动态范围照片,即便在中低光环境下也能呈现更多细节。

席勒向我解释了它与智能 HDR 的不同:在正常情况下,智能 HDR 是通过多张图片的堆栈得到一张更好的照片,ISP 提供数据负责最后的成片,神经网络引擎只是协助成片。

ISP 意为图像信号传感器,主要负责讲传感器上的数据信号转换为屏幕上的图像。iPhone 11 取景框来自两个摄像头同时取景的画面,近乎完美的拼接, ISP 功不可没。

但是 Deep Fusion 不一样,当你拍摄了更多的照片数据时,它们会直接给到神经网络引擎,神经网络引擎具备一种全新的模型,可以整合大量的照片——它会对 2400 万像素进行逐一像素的比对,从而合成最终的照片。这是第一次,神经网络引擎主要去负责这个工作,而非 ISP。

那么,合成的时间?

一秒钟!你只需要关心拍照的事,当你回到相册的时候,它已经静静地躺在那里了。

iPhone 的拍照页面保持了 iOS 一贯的简洁,苹果希望帮助用户做选择,但背后却有精确的数字调度。席勒透露,DeepFusion 只会在 10-600lux 下的照度下激活,如果光线低于 10 lux,相机启用的则是夜间模式。

芯片的「大脑」

不止是苹果,各家智能手机厂商们逐渐意识到,智能手机时代的影像,早已脱离元器件的堆积,不是 CMOS 底大一寸压死人的粗暴逻辑,是感光元件、ISP、算法,甚至机器学习的配合与协同。

在 AI 大行其道的今天,当 AI 智慧拍照、 AI 人像、AI 美颜概念几乎成为 Android 手机的金字招牌,苹果显得有些格格不入,在发布会上轻描淡写,对媒体守口如瓶,你甚至在 iPhone 里找不到半个 AI 字眼。

在斯坦福教授人工智能历史一课的 Jerry Kaplan 表示,苹果不属于社区的一分子,就像是 AI 领域的 NSA(美国国家安全局)。

席勒没有透露更多关于苹果 AI 的进展,但他认为,机器学习的用武之地绝不仅仅在于如何让照片更好看:从 Siri 更自然的人声效果到相册的智能检索,从提升电池续航到 AR 的光影效果,它已经横贯于 iOS 大小功能的细枝末节和用户体验的方方面面。

当我猜测说 Apple Pencil 在 iPad 的「防误触」是否来自机器学习算法时,席勒笑着打断我的话:

可不止,连 Apple Pencil 的轨迹也是机器学习去预测的,它知道你可能会画到哪里。

事实上,机器学习在 iPhone 中无处不在,正如 Backchannel 主编 Steven Levy 提到的,你的 iPhone 早已经内置了 Apple Brain。

Apple Brain 就是那颗 A13 仿生芯片——与其他大公司利用云端运算做机器学习不同,苹果调用的完全是本地芯片的能力。

这个「大脑」有多大?iPhone 上有多少用户数据缓存可供机器学习调用?

对于绝大多数公司,这个大脑可能是数以 TB 级的云端数据,但对于苹果而言,只有平均 200 MB——这些大到你的声音和面部数据,小到你滑屏的轨迹与习惯,都以加密的形式存储在 iPhone 的芯片之上。

从用户角度看,这种行为的确令人尊敬,但利用本地芯片做 AI 无疑是一条更艰难的赛道。

「的确很难,这意味着我们需要在芯片上投入大量的精力,意味着我们必须找到软件的方式去训练模型。」席勒说:

文章评论(--)